«За пятьдесят дней экспедиции Ядринцев одолел 1 500 вёрст — и ни разу не заболел. Не менее изнурительной стала и вторая монгольская экспедиция, но и она дала ему силы. А споткнулся Николай Михайлович на внезапной, странной, необъяснимой привязанности — увлёкся вдруг дочерью священника. Увы, без взаимности.

И принял смертельную дозу опиума». Вот какие страстные, глубокие, разноплановые натуры отдавали жизнь издательскому делу. Похоже, их время ушло безвозвратно. Валентина Рекунова, «Иркутские истории».

Городовой Пеньков повернул за угол и саженях в двадцати от себя разглядел господина «на козлиных ногах», то есть в высоких башмаках белым мехом наружу. Такую обувь можно было встретить разве что на Сенном базаре, а на Большой, рядом с резиденцией начальника края, нет, никогда. Тем более, что и присутственные часы давно уже кончились, темнеет на улицах.

Между тем странный сей господин направился прямо ко входу в дом генерал-губернатора. А вышел оттуда уже ближе к полуночи.

Следующий день у Пенькова был выходной, но, сдавая пост, он спросил про «козлиные ноги».

— Да Загоскин же это, Михаил Васильевич, редактор закрытой газеты «Сибирь»! — оживился сменивший Пенькова городовой. — Он теперь в деревне живёт, верстах в двадцати, держит мельницу, учит грамоте ребятишек да борется с пьянством их отцов, сколько может.

— А начальнику края он к чему? — не понял Пеньков.

— Ну, начальники, они разные: у прежних-то был Загоскин в опале, а нынешний, граф Игнатьев, за ним, что ни месяц, курьера шлёт.

— О чём только говорят они целыми вечерами?

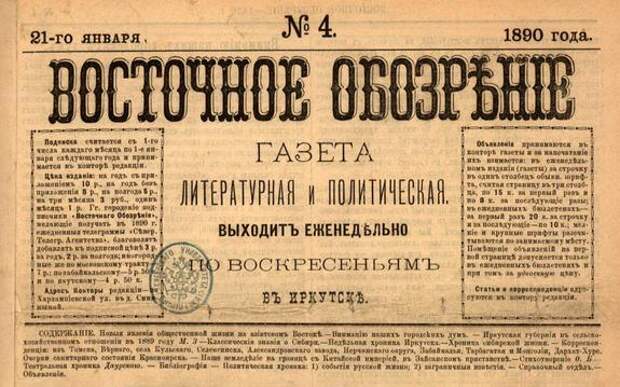

Как выяснилось, о многом. В том числе о переводе газеты «Восточное обозрение» из Петербурга в Иркутск.

Ещё до назначения в Восточную Сибирь Алексей Павлович Игнатьев обратил внимание на мрачноватое издание с народническим уклоном, кажется, убеждённое в том, что причина всех несчастий — дурные исправники и заседатели. Выходец из Иркутска Иннокентий Омулевский даже и в предсмертном своём фельетоне крикнул: «Кичливый Иркутск, до сих пор не сумевший завести сколько-нибудь порядочного освещения, не собравшийся вымостить своих пыльных и грязных улиц, ты очевидно регрессируешь!»

Изначально встав на позицию обличения, редакция так и не сходила с неё. Если вспоминала о благотворителях, то обязательно добавляла: орден желают, затем и жертвуют! В каждом состоятельном господине видела кулака; хлёсткое это словечко перескакивало из абзаца в абзац, и один из чиновников, ещё только начинающий службу в Сибири, обратился в редакцию с недоумённым вопросом: «Да откуда же взяться здесь кулаку, если земли довольно и труд дорог? Чем искать кулаков, не лучше ли указать мне как честному человеку те силы, на которые мог бы я опереться в борьбе с действительным злом?»

На страницы «Восточного обозрения» высыпались бесчисленные корреспонденции о притеснениях и злоупотреблениях, как действительных, так и мнимых. Открывая газету, иркутские подписчики с изумлением узнавали, например, что «благотворительные спектакли и концерты имеют результатом потребление всего сбора на ужин. Отчёты весьма редко отдаются». Читатели недоумевали, потому что бывали на благотворительных вечерах и постоянно читали о них отчёты. Кто-то после таких заметок просто отказывался от подписки, а кто-то садился за опровержения, так что наконец и редакции пришлось дать острастку ретивым авторам: «Мы просили бы лиц, совершающих разные обличения, относиться более осторожно к фактам, во имя уважения к печатному слову. Мы не желали бы вводить никого в заблуждение и поэтому будем относиться строже к известиям лиц, неизвестных близко редакции, если они не представят очевидных доказательств».

Редактор-издатель «Восточного обозрения» Николай Михайлович Ядринцев был натурой увлекающейся и непредсказуемой, но очень яркой и бескорыстной. Вокруг него собирались прекрасно образованные и умные авторы, тяготевшие к серьёзным исследованиям, не случайно «Восточное обозрение» ассоциировалась с журналом. Те вопросы, которые поднимала редакция, были важны и для Игнатьева, так что газета могла бы стать для него неплохим инструментом в управлении краем. Стоило, стоило предложить редактору издавать газету в Иркутске!

Корреспондента век недолог

На новом месте нужно было заводить новых авторов, и все надежды возлагались на супругу Ядринцева, несравненную Аделаиду Фёдоровну:

— Как только она приедет в Иркутск, сейчас же пойдут на квартире журфиксы на манер петербургских, и между блюдами станут прорисовываться не только темы, но и целые номера! — не сомневался Потанин.

Сам он готовился к очередной экспедиции, и уже в пути его настигла нежданная весть: Аделаида Фёдоровна скоропостижно скончалась, так и не открыв для себя Сибирь.

Из авторов были на первых порах только три статистика, приглашённых генерал-губернатором на сибирскую службу, да один толковый молодой человек, чиновник Константин Михайлов, давно сотрудничавший с газетой. Правда, он служил достаточно далеко от Иркутска, но можно было и добиться его перевода через знакомых в министерстве внутренних дел.

Прежде много писали политссыльные, но местные власти объявили на них охоту, и псевдонимы давно не спасали. Служащий Николаевского железоделательного завода за критическую заметку мог потерять не только должность, но и возможность иметь хоть какой-то заработок во всей Братской волости, да, пожалуй, и во всей Тулуновской. Таких смельчаков считали глупцами и не питали к ним никакого сочувствия. «Из одного сибирского частного завода по подозрению в написании корреспонденции злобствующее управление прогнало на все четыре стороны целых восемь человек — не только автора, но и всю его родню. Ай да живоглоты!» — возмущалось «Восточное обозрение».

Выпасть из ошибки можно только опровержением

В бытность редакции в Петербурге трудно было писать об Иркутске, не рискуя попасть впросак. При этом опровержения печатались редко, неохотно и с большой дозой язвительности. Среди «священных коров», недосягаемых для газетной критики, можно было назвать двух персон: начальника края графа Игнатьева и городского голову Владимира Сукачёва, на средства которого «Восточное обозрение» было основано. Но дума и управа могли разноситься в пух и прах, равно как и губернское управление. Голова относился к наскокам вполне философски, но, когда его должность исполнял член управы Черных, то вместе с городским секретарём Катышевцевым он яростно отражал атаки редакции и даже обещал ей место в аду. Задетые корреспонденты в отместку набрасывались на управу при всяком удобном случае и даже пеняли ей на стилистические погрешности «Известий Иркутской городской думы».

Себя сотрудники местной прессы называли литераторами и зорко следили за отзывами проезжавших через Иркутск писателей, поэтов, драматургов и известных авторов столичных изданий. Сибирские заметки Чехова поначалу приняли с интересом, но вскоре Антон Павлович был объявлен «дорожным фельетонистом, небрежно набрасывающим впечатления между перепряжками лошадей». Ещё хлеще выразился хроникёр «Восточного обозрения»:

— Да он просто турист: отмечает всё, что видит и слышит. Отчего-то решил, что женщина-сибирячка «жестка на ощупь»; нет, это уж пошлость — оценивать наших дам как кожевенники свои шкуры. Да ещё и писать, что существование местного обывателя протекает между штофом и домом терпимости. Ну не странно ли это для известного и явно небесталанного автора?

Обед с последствиями

Ещё до переезда «Восточного обозрения» Павел Васильевич Собокарёв написал две статьи и дал им возможность хорошо отлежаться. Теперь же, тщательно выправив, искал встречи с Ядринцевым в подходящей обстановке. Спросил совета у близкого ему Вагина, и тот сразу предупредил:

— Ложится Николай Михайлович утром, не раньше пяти, а поднимается пополудни и, конечно, с больной головой. Не позавтракав, садится за корректуру. А часа через три уходит обедать — в «Московское подворье», но имейте в виду: после смерти Аделаиды Фёдоровны он сильно сдал и характер испортился; одной рюмки довольно, чтобы он вышел из себя. Так что лучше в редакцию приходите, часам к шести.

Но Павлу Васильевичу, поклоннику Николая Михайловича, прочитавшему его книгу «Сибирь как колония», хотелось побывать у автора на квартире — и он решился. Дверь оказалась не заперта, и напротив входа Собокарёв лицезрел «натюрморт» из недопитого чая, двух галстуков, куска сыра, окурков, конвертов с письмами и без оных, опустошённой бутылки, журналов и газет. Стол в кабинете был завален гранками. Одним точным движением Ядринцев выхватывал нужную, быстро правил, выцепляя сомнительные обороты, переставляя абзацы. И да, он был очень хорош в эти минуты, несмотря на всклокоченные волосы и воспалённый взгляд.

Ещё незамеченный, Собокарёв осмотрелся, старательно фиксируя все детали и, конечно, разглядывая хозяина. Худой, нервно подрагивающий и болезненно бледный, он склонялся над корректурой, словно бы рассчитывая взять силы — и, кажется, брал: когда Ядринцев поднял голову, то в глазах его было много решимости. Размахивая корректурой как флагом, он двинулся на незнакомца как на ненавистного цензора. Собокарёв отступил до двери, но на пороге остановился:

— Я — ваш читатель и автор. Принёс две статьи.

— Так чего ж вы молчите?! — и, не дождавшись ответа. — Я сильно проголодался. Составите мне компанию?

В «Московском подворье» в этот час было много обедающих, но Собокарёв углядел два свободных места рядом с инженером Добочевским, своим давним знакомцем и просто милейшим человеком. Ко всему прочему, тот был подписан на «Восточное обозрение» и имел книгу Николая Михайловича. Всё обещало приятное общение, но пропустивший две рюмки хереса Ядринцев стал ругать всех инженеров мошенниками и казнокрадами.

Собокарёв встал между ним и Добочевским, прося одного извиниться, а другого проявить снисходительность. Перешли в свободный номер, и там Ядринцев успокоился, признал, что погорячился:

— Чёрт с вами, извиняюсь, давайте пить брудершафт!

Из буфета принесли пиво с сельтерской, но после второго стакана Николай Михайлович вгляделся в лицо Добочевского и неожиданно выпалил:

— А сознайся, что ты прохвост! Как и вся твоя инженерная братия!

Через день была вторая попытка уладить конфликт. Опять неудачная: извинившись, Ядринцев усмехнулся и бросил в Добочевского недокуренную папиросу.

Инженер долго не мог успокоиться. И более не появлялся в «Московском подворье».

Дорога на Каракорум

Летом 1889-го редактор-издатель «Восточного обозрения» Николай Михайлович Ядринцев отправил сам себя в отпуск и уехал по наводке Г. Н. Потанина в монгольскую степь — искать древнюю столицу чингизидов Каракорум. Местный отдел Географического общества ссудил ему четыреста рублей, на которые были наняты два помощника, переводчик и проводник. Этими малыми силами удалось обнаружить останки двух древних городов и ещё более древнего кладбища. Вернувшись, Ядринцев отчитался перед ВСОИРГО, сделал доклад об итогах экспедиции, сдал привезённые артефакты в музейные фонды и вернулся к обязанностям издателя и редактора: отпуск-то кончился.

Для Иркутска это был довольно обычный сюжет, иное дело Европа с её профессурой и процедурой. Когда небольшая заметка об открытии Каракорума пересекла границу и достигла учёных кругов, пошли недоумённые вопросы. Вспомнили, что на немецкий переведена книга Ядринцева «Сибирь как колония» — и пожали плечами: почему литераторы ищут след чингизидов? Странные эти русские!

В Гельсингфорсском университете газетная заметка о Каракоруме наделала шума. Первым «пробило» доцента Гейкеля: он участвовал в экспедициях по Минусинскому краю, и расшифровка найденных в том районе рун отсылала к Юго-Восточной Азии. Открытие Каракорума позволяло проверить, как минимум, одну из гипотез. А в том, что Ядринцев сделал открытие, Гейкель не сомневался. Он читал его книгу, большую часть статей и хорошо понимал такой тип людей, у которых даже и недостатки оборачиваются достоинствами, когда нужно. Но он, Гейкель, может быстро снарядить экспедицию и всё, что Ядринцев только описал и зарисовал, зафиксировать на многочисленных фотографиях. Это могли бы сделать и русские, но, пока они обивают академические пороги и защищают сметы, финны доберутся до Монголии — по ядринцевскому маршруту.

Так всё и пошло. В ожидании отзыва на свою пояснительную записку Николай Михайлович успел съездить в Гельсингфорс и Париж. Произвёл фурор своими рассказами, но российскую экспедицию под началом академика Радлова отправили уже в следующем, 1891, году.

Участники разделились на две группы, расширив, таким образом, область поиска. Ядринцев выбрал северное направление и дошёл до хребта Хангай, а потом исследовал долину Джидды. И здесь тоже нашёл подтверждение выводам, сделанным два года назад: кочевники вовсе не такие враги осёдлости, как считают многие.

В 1889, когда Ядринцев подал заявку на монгольскую экспедицию, в распорядительном комитете ВСОИРГО лишь Потанин не выказал удивления. Хотя он-то лучше других понимал, какие предстоят переправы через горные реки, перевалы через хребты и переходы по пустыне. Но знал и то, что опасность способна излечить душевный недуг, разогнать тоску, а то ведь Николай Михайлович никак не оправится после смерти жены. Физических сил у него очень мало, но Григорий Николаевич много раз наблюдал, как, увлечённый работой, он словно бы берёт силы в долг — и организм не отказывает.

За пятьдесят дней экспедиции Ядринцев одолел 1 500 вёрст — и ни разу не заболел. Не менее изнурительной стала и вторая монгольская экспедиция, но и она дала ему силы. А споткнулся Николай Михайлович на внезапной, странной, необъяснимой привязанности — увлёкся вдруг дочерью священника. Увы, без взаимности. И принял смертельную дозу опиума.

Нет, не следовал он рекомендациям своего психиатра. Но переписывался охотно: интересный, говорил, человек.

Реставрация иллюстраций: Александр Прейс

Свежие комментарии